- 02.10.2014, 12:23:31

- /

- OTS0130 OTW0130

100jährige E-Lok 1072.01 im Eisenbahnmuseum Schwechat eingetroffen!

Präsentation in der ORF Lange Nacht der Museen 2014

Utl.: Präsentation in der ORF Lange Nacht der Museen 2014 =

Wien (OTS) - Dem Verband der Eisenbahnfreunde gelang es die original

Lokomotive der Lokalbahn Wien - Pressburg von einer deutschen

Sammlerin zu erwerben. Am 21. September brachte sie der ÖBB Hilfszug

von Strasshof in das Eisenbahnmuseum Schwechat, das auf dem Gelände

ihrer ehemaligen Heimatdienststelle angesiedelt ist.

Dieses wertvolle Exponat stellt eine besondere Bereicherung der

Sammlung im Rahmen des entwickelten Leitbildes dar. An den nächsten

Dampftagen und in der Langen Nacht der Museen wird es vor der

denkmalgeschützten Lokomotivwerkstatt präsentiert werden.

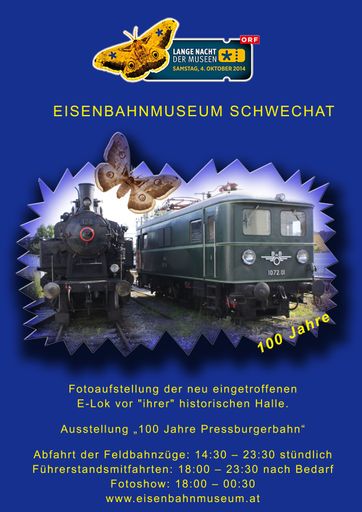

Auf dem Foto steht sie, passend zum Thema Lokalbahnen, neben der

Dampflokomotive 124 der Raab - Ödenburg - Ebenfurther Eisenbahn.

Programm ORF LANGE NACHT DER MUSEEN:

Fotoaufstelung fer neu eingetroffenen E-Lok vor IHRER Halle

"ZUCKERLZUG"

Die jüngsten Besucher dürfen auf der Modellbahnanlage nicht nur den

"Zuckerlzug" in Betrieb nehmen, sondern auch auf den großen

Lokomotiven mitfahren.

FELDBAHNZÜGE (14:30-23:30 Uhr)

Die mittlerweile vier Hallen werden durch eine Feldbahn mit einer

600-mm-Spurweite verbunden. Als Motor der Wirtschaft waren diese

Bahnen einst unverzichtbar. Abfahrt stündlich.

- FÜHRERSTANDSMITFAHRTEN (18:00-23:00 Uhr) - FOTOSHOW (18:00-00:30

Uhr) - "100 JAHRE PRESSBURGERBAHN" Die Sonderausstellung 2014 zeigt

alte Ansichten zum Jubiläum

TIPP: Das Eisenbahnmuseum hat ab 14:00 Uhr für Sie geöffnet.

Technik und Geschichte

Die Lokalbahn Wien - Pressburg LWP war vom Typus her ein

"Interurban", wie der Fachbegriff lautet. In den Städten als

Straßenbahn, außerhalb auf eigener Trasse verkehrend. Die Badner Bahn

ist ein typisches Beispiel. In den USA gab es einst Strecken mit rund

28.000 km, bis sie von der Autoindustrie aufgekauft wurden.

Mit der Straßenbahn nach Pressburg zu fahren war ein geflügeltes

Wort.

Dabei gab es auf der LWP eine Besonderheit. Zwischen Groß Schwechat

und Kittsee entstand die zweiten (nach der Mittenwaldbahn in Tirol)

mit hochgespanntem Wechselstrom (15kV; 16 2/3Hz) elektrifizierte

Überlandstrecke Österreichs. In den genannten Orten übernahmen

1072.01 und ihre Schwestern die Züge von mit Gleichstrom betriebenen

Stadtlokomotiven. Lok Eg 2 von der Strecke in Wien ist mit einem von

Otto Wagner gestalteten Zug und eine Ausstellung ebenfalls im Museum

zu sehen.

Den Betrieb führten die NÖ Landesbahnen bis 1919 auf der gesamten

Strecke, im österreichischen Abschnitt bis 1921. Von Berg

Landesgrenze bis Pressburg bestand formal eine gepachtete eigene

ungarische Gesellschaft. Die 1072er hießen damals Ewp =

Elektrolok/Wechselstrom/Personenzug.

Übrigens, ein ähnliches Projekt Wien - Brünn verhinderte der Beginn

des I. Weltkrieges.

Foto: VEF Verband der Eisenbahnfreunde Stefan Kamper

Öffnungszeiten

Das Museum ist für unsere Besucher von 1. Mai bis 26. Oktober zu

folgenden Zeiten geöffnet:

Mittwoch bis Samstag

14:00 - 18:00 Uhr

Sonntag + Feiertage

10:00 - 17:00 Uhr

Fahrbetrieb auf der Feldbahn findet nur an Wochenenden (Sa. + So.)

sowie an Feiertagen statt!

An jedem letzten Sonntag im Monat, sowie am 1. Mai und 26. Oktober

findet in unserem Museum Dampfbetrieb statt.

Für Gruppen sind Sondertermine jederzeit möglich. Nähere

Informationen hierzu finden Sie unter dem Menüpunkt "Angebote" im

linken Auswahlmenü.

Erreichbarkeit

§ mit der Flughafenschnellbahn S7 im Halbstundentakt (Station

Schwechat - Kernzone 100), erreichbar durch die Bahnunterführung

"Industriestraße"

§ mit der Autobuslinie 271 (ab Reumannplatz) über die Schnellstraße

S1, Abfahrt Mannswörth

Über das Museum:

Das EISENBAHNMUSEUM SCHWECHAT

Das Eisenbahnmuseum Schwechat ist in der ehemaligen Zugförderung der

"Lokalbahn Wien - Pressburg" untergebracht und wurde vom Verein VEF

gemeinsam mit mehreren Partner eingerichtet. Unter anderem sind auch

viele Fahrzeuge des Technischen Museums Wien hier beheimatet.

Der Bahnhof "Groß Schwechat" wurde am 6. Jänner 1884 an der Strecke

Klein Schwechat - Fischamend - Mannersdorf von der StEG eröffnet.

Drei Gleise reichten damals zur Betriebsabwicklung aus.

Zentrale Bedeutung erlangte der Bahnhof mit der Aufnahme des

durchgehenden Betriebes der elektrischen Lokalbahn Wien - Preßburg am

1. Februar 1914. Neben der Hauptwerkstätte und Remisen befand sich

hier die Wechselstation zwischen der mit 600 V Gleichstrom

betriebenen Stadtstrecke und der mit 16 kV Wechselstrom betriebenen

Überlandstrecke bis Köpcseny (= Kittsee). Die Gleisanlagen wurden

entsprechend erweitert und blieben mit wenigen Umbauten bis etwa 1970

unverändert.

1945 wurde die im Krieg beschädigte Stadtstrecke nicht wieder in

Betrieb genommen und abgebaut. Der Lokomotivwechsel blieb allerdings

erhalten, weil die Strecke Hauptzollamt (= Wien Mitte) - Groß

Schwechat mit Dampf und Groß Schwechat - Wolfsthal elektrisch

befahren wurde.

Am 17. Jänner 1962 nahm die ÖBB in Wien den Schnellbahnbetrieb und

die elektrische Traktion auf der Strecke nach Groß Schwechat auf.

Damit konnte die Zugförderungsstelle Groß Schwechat aufgelassen und

die Fahrzeuge nach Wien Nord übersiedelt werden.

Für die Betriebsgebäude fanden sich andere Verwendungen:

Die Lokomotivwerkstätte diente der Firma Elin zur elektrischen

Ausrüstung der ersten Lokomotiven Reihe 1042. Danach war sie Lager

und Büro der örtlichen Fahrleitungs- und Fernmeldemeisterei. In die

Wagenwerkstätte zogen Kabelbauabteilung und die Brückenmeisterei Wien

Ost ein.

Leider kam es 1970 zum Abriß der Lokomotivremise zugunsten des

Ausbaues der ÖMV Raffinerie, obwohl bereits damals Museumsfahrzeuge

hinterstellt waren. Auf dem Gelände lagerte die Firma BBC lange Zeit

Material für den Bau des Zentralverschiebebahnhofes in Kledering.

Nach dessen Vollendung entstand aus der ehemaligen Magazinsbaracke

unser Feldbahnschuppen (Halle III). Der zurückgebliebene

Fahrleitungsschrott dient ab und zu noch immer als Rohmaterial.

Ganze Wagen sind so durch Resteverwertung entstanden.

Ab 1975 gelang es, vorerst mehreren Privatpersonen des Vereines

"Österreichisches Feldbahnmuseum" um Egon Charlemont und dem jetzigen

Museumsleiter wieder Museumsgut einzulagern. Zu Beginn der 80er Jahre

gewährte man dem Verband der Eisenbahnfreunde ebenfalls ein Dach über

dem Kopf. Als der VEF das Heizhaus Stadlau verlor wurde der Beschluß

zur Anmietung des Geländes von der ÖBB und es zum gemeinsamen Ausbau

zu einem Eisenbahnmuseum gefaßt. Bereits damals kam es, erstmals in

Österreich, zur Erstellung eines Museumskonzeptes. Die Arbeiten

umfaßten Herrichten der Grünflächen, Umbau und Instandhaltung der

Gleisanlagen und der Hochbauten, den Ausbau der 600 mm Schmalspurbahn

und natürlich die Restaurierung und Erhaltung von Lokomotiven und

Waggons. Das alles ist bei weitem nicht abgeschlossen.

Nach und nach, bis etwa 2000, konnte mit dem Auszug von Dienststellen

Stück um Stück des Geländes dazu übernommen werden. Leider gab es

auch immer wieder Einschränkungen durch den Neubau der S7 oder die

Errichtung eines Sendemastes.

War der Museumsbetrieb vorerst nur einmal im Monat auf wenigen

Quadratmetern, mit ein paar Bildtafeln möglich, so steigerte sich das

zusehends bis zur kompletten Übernahme der Halle II. Als eines der

ersten "Großprojekte" erfolgte deren Adaptierung. Zu der Zeit begann

auch die konsequente Aufarbeitung der Museumswagen, geführt vom

damaligen Fahrzeugreferenten Herbert Prowaznik. Stand für uns

seinerzeit noch der mögliche Einsatz auf dem Netz der Bahn im

Vordergrund, so haben sich die Perspektiven durch äußere Einflüsse

drastisch verschoben. Fahren so wie vor 30 Jahren ist mit dem "alten

Graffl" sehr schwierig bis unmöglich geworden. Dazu kommt noch der

Aspekt des "historischen Gutes". Es ist unsere Pflicht, das was

unsere Gründerväter als wichtig und erhaltenswert fanden, auch den

nächsten Generationen zu übergeben.

Mit den Aufgaben die eine Restaurierung erfordert sind auch die

Anforderungen gewachsen. Schnell mal ein paar Latten

zusammenschrauben, Hauptsache es fährt, war ein Erfordernis der

Nachkriegszeit. Aber auch das ist selbstverständlich zu

dokumentieren. Wir bemühen uns um eine dem jeweiligen Objekt

entsprechende Vorgangsweise. Möglichst viel Original-Substanz

erhalten, schonend restaurieren und Teile in der alten Technik

ersetzen. Allerdings sind die heute international vorgegebenen

Standards bei den beschränkten Mitteln in unserem Land oft nur schwer

zu erreichen.

Die augenscheinlich größten Leistungen in der Geschichte des Museums

waren der Neubau einer Halle (IV) mit insgesamt 310 m Depotgleise und

die Errichtung einer Brücke über die Unterführung Industriestraße.

Mit ihr wird die Erschließung eines weiteren Grundstückes möglich.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VEF