- 03.12.2009, 14:02:25

- /

- OTS0267 OTW0267

100 Jahre Krebshilfe

Über die Gründung der Österreichischen Krebshilfe, Krebsforschung und Krebsheilung um 1900

Wien (OTS) - Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts wurden

Krebserkrankungen von den Medizinern und der Öffentlichkeit verstärkt

wahrgenommen. Es entstanden neue Formen der Krebsbekämpfung, die

Anlass zur Hoffnung gaben, diese Krankheit - wenn sie rechtzeitig

erkannt wird - zu besiegen. Zunächst hielt in der Chirurgie die so

genannte Radikaloperation Einzug. Die Ärzte glaubten, dass es durch

die völlige Entfernung des befallenen Körperteils zu keiner Rückkehr

der Krebskrankheit kommen kann. Einige dieser neuentwickelten

Operationstechniken hatten ihren Ursprung an den Wiener

Universitätskliniken. Der Wiener Mediziner Theodor Billroth führte

beispielsweise 1881 als erster die Resektion eines Magenkrebses

durch, Ernst Wertheim machte 1989 erstmals eine abdominale Operation

eines Cervixkarzinoms.

Es ging aber nicht nur um neue Wege, Krebs zu erkennen oder neue

Operationstechniken und Therapien zu entdecken. Um 1900 war die

Mehrheit der Bevölkerung sehr arm und konnte sich die Krebserkrankung

nicht leisten. Der namhafte Wiener Mediziner Prof. Hochenegg,

späterer Vizepräsident der Krebshilfe, engagierte sich besonders für

Krebspatienten. Er schilderte 1909 in einem Brief eine erschütternde

Geschichte einer unheilbar kranken Krebspatientin, die ungefähr

erahnen lässt wie die damaligen Zustände waren:

"Es handelte sich um eine arme Witwe, Mutter zweier blühend

gesunder Mädchen, von denen das ältere bereits in die Arbeit ging und

so zu den Kosten des Haushaltes, den die Mutter durch ihrer Hände

Arbeit zur Not deckte, beitrug. Das jüngere, ein zehnjähriges

Mädchen, ging noch in die Schule. Die brave Frau hatte das Unglück,

an Brustkrebs zu erkranken. Wie das so häufig geschieht, beachtete

die Frau ihren Zustand anfangs nicht. Sie musste ja arbeiten, für die

Familie sorgen, und hatte daher keine Zeit, an sich selbst zu denken.

So kam sie zu spät auf die Klinik, und schon bei der ihr

vorgenommenen Operation stellte sich die Aussichtslosigkeit derselben

heraus. Solange die Frau auf der Klinik bleiben konnte, ging es ihr

noch relativ gut. Wieder nach hause entlassen, fing das Elend an. Gar

bald wurde sie arbeitsunfähig und musste allmählich all ihr Erspartes

zusetzen, um ihren kleinen, aber früher so geordneten Haushalt zu

bestreiten. Zu Anfang konnte sie noch selbst einkaufen gehen, dann

wurde sie bettlägerig und ihre ältere Tochter musste die Führung des

Haushaltes und die Pflege der Mutter übernehmen. So verlor diese

ihren spärlichen Verdienst. Die Schmerzen, die der Armen die

Nachtruhe raubten, erforderten zu ihrer Linderung teure Medikamente;

die offenen Wunden verlangten häufigen Verbandswechsel mit

kostspieligen Verbandstoffen. Zwar fand die Familie einen

mitfühlenden Arzt, der wenigsten seine Bemühungen nicht berechnete,

aber die Medizinen und Verbandstoffe mussten doch bezahlt werden und

so ging alles darauf was die Frau besaß; was irgendwie noch

entbehrlich war, wanderte ins Pfandhaus. Wie es nun gar nicht mehr

ging und alle Mittel erschöpft waren, kam eines Tages das kleine

Mädchen wieder zu mir und bat mich händeringend, ihre Mutter zu

besuchen. Was ich da bei meinem Besuch zu sehen bekam, spottet

tatsächlich jeder Beschreibung. Ich hatte die Frau zirka drei Monate

lang nicht gesehen. Sie war verfallen, abgehärmt, durch Schmerzen

herabgekommen. Doch war ich weniger über ihr Aussehen entsetzt, als

über das ihrer Kinder, deren noch vor kurzem rosenrote Wangen bleich

und eingefallen waren. Hunger, Sorgen und das Leben in der

verpesteten Atmosphäre, brachten auch die Gesundheit der Kinder in

Gefahr."

Der tief betroffene Hochenegg schrieb deshalb an einem trüben

Novembertag des Jahres 1909 an seinen Kollegen Prof. Eiselsberg: "Die

Not unserer Krebskranken wird immer größer, wir müssen etwas tun, um

sie zu lindern. Könnten wir nicht zusammenkommen, um darüber zu

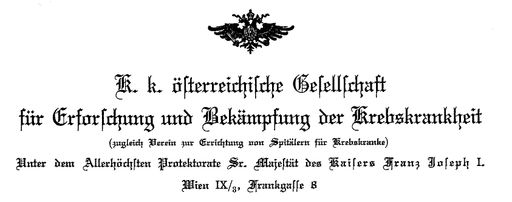

sprechen?" In Folge dessen wurde die "k.u.k Gesellschaft zur

Erforschung und Bekämpfung der Krebskrankheit" unter dem

allerhöchsten Protektorat seiner Majestät des Kaisers gegründet. Eine

der ersten Aktionen war, dass der Vorstand der Krebshilfe beschloss,

dass Damen der "besseren Gesellschaft" - die genügend Zeit und Geld

hatten - krebskranke Menschen in ihrem Bezirk besuchen sollten. Sie

sollten ihnen Nahrung und Medikamente bringen, sowie ihre Verbände

wechseln.

"Seit 1910 hat sich an den grundsätzlichen Aufgaben der Krebshilfe

nichts geändert, nämlich dort zu helfen, wo Hilfe und Unterstützung

gebraucht wird," so der heutige Krebshilfe-Präsident Sevelda. "Nur

stehen heute rund 100 kompetente und bestens ausgebildete

Krebshilfe-Beraterinnen österreichweit PatientInnen und Angehörigen

zur Verfügung und wir leisten auch direkte finanzielle Unterstützung,

wo Menschen durch die Erkrankung unverschuldet in finanzielle Not

geraten sind," so Sevelda. "Denn gestern wie heute gilt: Es kann

nicht sein, dass Menschen, die an Krebs erkrankt sind nicht "nur" um

ihre Gesundheit fürchten sondern auch noch ihre Existenz verlieren."

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM/Original Bild

Service, sowie im OTS Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Österreichische Krebshilfe

Tel.: 01/7966450

mailto:service@krebshilfe.net

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OKD